其实是这样的,写作的女人写到一定层面,就可以很自豪地号称文字是自己最好的衣裳。这话挺有光泽,把一个有文化素质的女子笼罩得华丽且高傲。读者在一定程度上似乎也愿意认同,毕竟总是先看到她们的文字,然后在概率非常小的情况下,才可能见到本尊。又不是一起生活,能够把汉字组合得眼花缭乱,就是人间一枚积极建设者了,鼻子什么样眼睛什么样,关我什么事。

女作家自己则很少跟他们观点一致,登台时脖子一梗,似乎蔑视外壳,煞有介事地鼻子哼哼做不食人间烟火状,关上门对着镜子,我不相信哪个是一脸漠然的。对生活一切细节敏感,这是写作者最基本的素养,即使天赋低劣,在其中混久了,滚出一身泥巴,那根神经多少也稍微茁壮一些了,总不至于两眼只盯着别人敏感,落到自己的身上,就瞎了。镜子诚实地告诉你脸黄了脸皱了有雀斑了,有办法吗?没有。这种绝望夹着大海涨潮般的无奈,但也只能接受,不接受难道拿刀捅死自己?再有钱再有名再有才华又怎么样?认命是高低贵贱者一生最神似的心理命题。然后从脸往下看,越过脖子,越过脖子上越来越显著的颈纹,就抵达可以有所作为的领地了。

现在购物方便了,微信朋友圈看到这个今天在日韩那个明天在欧洲,退一步还有万能的网络。网上也不全是低端货,很多大牌旗舰店正在冲锋抢占地盘中,另外不是一些大V也大汗淋漓地做着海外代购大业吗?万紫千红的颜色与千奇百怪的款式齐飞,接下去考验我们的时刻到了:你选择哪一件衣哪一条裙哪一双鞋哪一顶帽?

上世纪三四十年代出过一群争奇斗艳的女作家,她们首先运气好,率先获得开蒙识字的机会,若是字离她们远,被今天的我们记住的几率就几近于无了。老有人夸林徽因漂亮,她长相上其实并不像福州人。倒是长得特别像福州人的浙江人郁达夫,曾动用文字浮夸过福州女子,他不知为何能在南大街和仓前山一带看到许多皮肤柔嫩雪白的美妇人,认为比苏杭好几十倍,我相信多半是诗人酒后浪漫失控的胡扯。闽地数朝数代源源不断有从烽火中拖家带口仓皇南下的北方移民,杂居和杂交后导致人种智力飚升这是不争的事实,至于相貌,原本也应突飞猛进,事实上却因为颧骨发育太猛,加上天气炎热,鼻子忙着散热而来不及高挺起来,也不给鼻尖留出些许位置,把鼻孔弄得又粗又大,而太阳穴那里却没来由地迅猛往里一缩。从老照片上,林徽因的母亲何雪媛虽来自浙江嘉兴,却窄额、高颧、凸唇,一张橄榄状的脸怎么看都很福州。而林徽因脸无棱无角,反倒显出温婉柔媚的江南水乡质地。脸上线条越柔顺流畅,性格往往越绵软温婉,反之则刚烈刻薄,这一点何雪媛可以印证。林徽因似乎却印证不了,她长得柔软,脾气据说却也火爆。火爆会不会是因为被周围男人众星捧月捧出来的?而且温婉的人一般唇都懒得动,她却奇怪地是太太客厅里的“话痨”。我因此就不太相信面相了,关于这个被人反复夸奖的福州女子,该说的倒应该是她的服装。

那个时期的女作家中,她应该是留下照片最多的一个。长得好看就爱拍照是个原因,关键是也得有钱有机会碰到照相机。这在如今不是问题,往前推近百年,就是个大鸿沟。没有美颜可用,又不能P,她的美就是原汁原味的。杏眼、高鼻、小唇、酒窝、尖下巴,该有的全有齐了,连略单薄、个子偏矮和哮喘导致背微驼都淹没不了如花颜值。有一天我突然不再看她的脸,而注意起她的穿着。少女时的白褂黑裙、成年后的旗袍、洋装,至少照片所体现出来的无一出错。对,“出错”这个词很重要,什么年纪、什么场合,选择一款什么服装真是危机四伏。男人一辈子都只需要在休闲或西服间做个简单A、B选项,女人这个倒霉的性别却每天都是考验。过了四十岁还穿吊带装是不是傻啊?露出来的部分,已经被岁月侵蚀得倦意无限,松了垮了塌了,终日垂头丧气恨不得抱头鼠窜远离每一寸光,却偏要被扯出来游街示众,这是多大仇多大恨?与露正相反的是赘,分明背凸腹鼓大腿壮硕,却披挂上带汤带汁坠满各种蕾丝或荷叶边的战袍,整个人仿佛是淹没在羽毛中的母鸡。世上所有的花朵都有无限霸道的侵略性,这是天赐美貌所决定的。女人斗胆把它们引到身上,就一定得做好引狼入室的思想准备,被反衬是分分钟的事。如果年幼,靠天真无邪还有一线转机,中年与暮年后弹性节节消亡,体内哪还有与之抗衡的点滴精气?一年一年的溃败中,与岁月握手言和的唯有没有一分多余的简洁剪裁,多一根线头都是负担。

我最喜欢林徽因的一张照片是她刚骑完马或者准备骑马,长靴、马裤,双手插裤兜,上面随意披一件外套,关键还系着一条丝巾。一个多病的人,娇弱身躯似乎唯有被绣花旗袍裹起,才相得益彰,突然英气起来,竟也如此惊天地泣鬼神。她应该对脖子这一部件异乎寻常钟爱吧?或者围巾或者项链,几乎没有断过。以亚洲女人扁平的五官和矮小的个子,衣服以外的装饰无疑是最凶险的存在,常常游走在矫揉造作的边缘。她还好,二十岁那年站在泰戈尔身边,虽项链略微偏长把她背坠得格外驼,但她不惜负重豁出去,好让外宾看看中国女子也不是穷得叮当响,其担当之勇还是该点赞的。

抗战,动乱,逃往西南,世事乱了,她的衣服却没乱,这就很像淤泥中的荷花了。1938年她带着孩子与几个朋友在昆明西山华亭寺合影时,项链是没有了,围巾也缺少,但毛衣、哈伦裤、长皮靴以及点到为止的笑容,一切都仍保留着岁月静好的安详。

我唯一不能认可的是她投入工作,爬上那么高的建筑物测量和维修时,还非得穿长及脚踝的旗袍。知道那天会有人拍照?唯一能解释的是,前一天下过大雨,她不多的长裤都浸湿了,或者本是去电影院休闲,中途灵感忽起,玉足一拐,就拐去工地了,再狭小的裙摆也挡不住她凌霄花般向上攀援的激情。一个长得敢跟花斗艳的女人,她美她说了算。

而冰心,始终明智地穿得规规矩矩,连袖棉布旗袍是常态,颜色也尽量深重,这就有点把自己收缩起来,不跟花红柳绿争个春的意思了。年轻时冰心可能对自己声势浩荡隆起的大额头自卑过,曾用重重的发量密实盖住,不是以刘海的形式,而是用长发从中间向两边拉出两奇怪的弧形,连婚纱照也用蕾丝代替头发遮盖前额,这样做的结果是生生把她有限的身高又切短了几公分。当然我相信她后来对自己额头重塑了信心,至少1948年她在日本寓所写字的照片上,整张脸就已经无遮无拦,半根头发都休想延伸出来。算起来这一年她48岁,功成名就,儿女成仨,已经是人生赢家,小小的额头哪里还吓得住她?何况把所有头发全部集合起来在脑后挽个髻,进可称为知性,退可靠拢利索。当我们身体质朴得撑不起任何华衣丽服时,以守为攻,以不变应万变,难道不是最明智的选择吗?可惜很多人还是忽略了这个榜样。

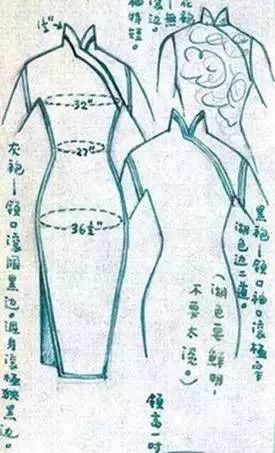

估计很多女作家更愿意抬出张爱玲做榜样。与林徽因穿了也不说不同,张爱玲显然高调多了,那些鱼贯涌出的穿衣经,大约先把她自己架到高处下不来吧?好在她本事真是非常大,会画图能设计,还有长长的天鹅颈用来架起领子高耸的绸缎旗袍,又有足够傲视一切的冷艳表情用来对付照相机镜头。可惜那时都是黑白照片,除了那些异军突起的各种款式,我还好奇她对色彩是怎么把控的,色彩才最能把一个人内心秘密底朝天悄然外泄吧?现实中她有一件双大襟的墨绿旗袍吗?有一条深红色阔大无比的绒线围巾吗?有没有都不重要,小说家对任何东西的热爱都不至于浪费,最终都会成为营养化进文字里。“生命是一袭华美的袍,爬满了蚤子”,这是多么深的悟和痛啊。

张爱玲的服装设计手稿

因为心性的迥异,各人的喜好就会像空气一样偏执地存在着。大头大脸大骨架的丁玲就很少穿裙子,太阳照到桑干河上,却无法照进她每一个日子。孤傲倔犟的萧红一生动荡漂泊,照片中我们却看到这个呼兰河的女儿总是把瘦小的身子裹在紧绷绷的旗袍里,静水深流。

以前长辈总是认为,女孩子如果在穿着打扮上花太多时间,就无力进步了,所以拼命试图压制。不用花脑筋也知道这说法有多可笑,想把钱省下来自己打扮就明说吧,找这样的借口智商堪忧。说到底穿什么怎么穿,直觉罢了,天赋罢了,水到渠成罢了。林徽因病危躺在床上时,衬衫挽起袖子,外面罩个马甲,放现在这样穿都没过时,仍水汪汪地透着可人的清秀。气息奄奄中她已来日无多,停摆的肺部让她只剩一丝力气胡乱把衣服一套,却仍然可以套出山清水秀。张爱玲晚境孤寂,面相愈发刻薄冰凉,虽缩在门内拒见外人,在照片里却眉该描照样描,唇该涂仍然涂,而衣服也没有哪件是不帮她守住尊严的。

美人在骨也在皮,皮囊外罩上什么样的一层布料,学问不大,也不会小。别造作就行。别失态就好。一副能看穿世象的眼光,驾驭起身上为数不多的布料,想必也不是一件太困苦的事。衣品不是人品,它只是一个微小作品。

本文刊2019年6月9日《文汇报 笔会》

(摩罗编辑)