《管锥编》手稿的下落

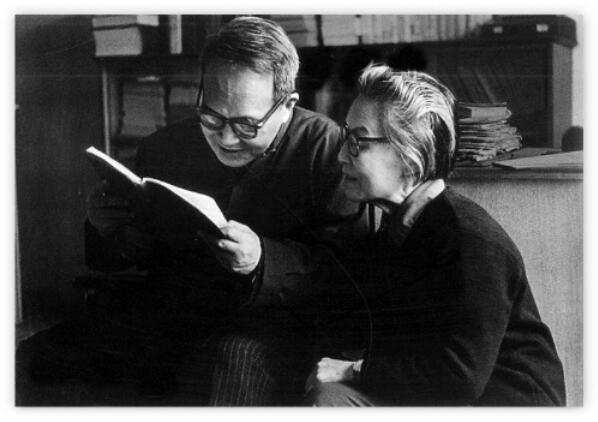

钱钟书与杨绛

杨绛《杨绛生平与创作大事记》第四版:“ 二〇〇六年八月二十八日,写信给中华书局总编辑李岩同志、副总编辑徐俊同志,要求归还钱锺书《管锥编》原稿,因我已承诺将此原稿捐赠国家博物馆。二〇〇七年二月五日,收到中华书局二月二日的信,通报钱锺书《管锥编》原稿清查情况,称:一、经过细致清查,至今尚未发现《管锥编》原稿;二、《管锥编》出版已二十多年,原责编周振甫也已去世多年,此稿原始状态,编辑排校细节及书稿流向等,大家普遍记忆不详;三、书局将本着认真负责态度,继续关注此事,利用一切机会追查此稿的下落。”数年后:“二〇一一年一月末,贾庆林同志来看望,问我有什么事他可以帮忙。我于是谈了请中华书局归还钱锺书《管锥编》原稿无结果一事,我原已允捐赠国家博物馆收藏。之后得知贾庆林同志托付中国出版集团帮助追索。五月二十七日,锺书外甥女、全国政协委员石定果来,转告了全国政协要中国出版集团帮助查找《管锥编》手稿的情况。得见中华书局二〇一一年五月十八日关于此事写给中国出版集团总裁聂震宁的报告,内容与该书局二〇〇七年写给我的信相同,附有傅璇琮等四人的文字说明。曾看过校样的马蓉写道:‘记忆所及,《管锥编》的稿子是钱锺书先生亲自书写的,非常清晰整齐。其中外文部分有手写也有打字。似乎用的是十六开的小稿纸。’全国政协领导批示:请继续查找,说明情况。即使最后真找不到了,也要说清楚,究竟是哪个环节,什么人的责任。我请石定果代向贾庆林同志和全国政协感谢给予的帮助,并以书面形式作了若干补充说明供领导参考。”以后再无下文———大记事止于撰者大去前两年。

栾贵明《钱锺书和杨绛的两则故事》:“被钱锺书称作《管锥编》‘追补’的《管锥编增订》正在暗地里进行。钱先生设想许多方案,看看怎能躲开编辑耳目,追回被删内容。任务很繁重,繁重点在于必须查清被删原因,绝不能把确有问题的内容再补回去。钱先生管这叫如临深渊、如履薄冰,甚至‘比写新稿更难’。尤其让人不解者,为什么不允许作者再使用原稿?”好弄玄,好绰趣。《管锥编》是“私货”,《管锥编增订》当然也得“在暗地里进行”。莫非“被删”者“繁”?而钱先生只道论《高唐赋》“云雨”一则遭刊落(“周君振甫审阅时,恐滋物议,命余删去。余以所考论颇能穷源发覆,未忍抛掷,录存备万一他年拾遗补阙焉”)。“不许用原稿”,莫非稿本早落“暗地”?栾贵明好像“不解”作者早把手稿备份(B ackup)了(钱先生一九七七年十一月十八日复刘世南书:“近著一编,已付中华书局。排印前,先将稿本复制,以当副墨而代钞胥”)。听说栾贵明“现在正写《大书出世》”,准好看。

二〇一六年六月二十四日《北京商报》发表丁茜《潘家园书市探奇》,中云:“潘家园商户贾先生见过不少奇货:钱锺书《管锥编》手稿,一九九七年视废品一般流出中华书局。”骨董贾经手,不识谁何收藏家得手。苟为杨绛知,她会怎样反应呢?是协商,还是法律诉讼?《管锥编》出版不久,旧友吴忠匡书稿为中华书局沦亡,钱默存只会申申恶詈:“大稿为某公玩忽遗失,骇怒不已。此等人身名稍泰,便忘却寒士辛苦,轻心易念,师承杨氏为我之学。无间地狱之设,亦为若辈也!”

杨绛初以为“公家只是个抽象的词儿”,所以“感谢商务印书馆愿将钱锺书的全部手稿扫描印行,保留着手稿原貌,公之于众。我相信公之于众是最妥善的保存”。末期则“能随着时代的巨轮一同滚向前去”,谓“我们国家是最好的,现在一切都很好”,还“对国家博物馆进行了长达十五年的考察”,“将此原稿捐赠国家博物馆”成了“最妥善的保存”。侯门一入深似海,倒不如随缘流落小民家。也许要在收藏家、古董贩和专家学者通力合作的几百年后、几万里外,《管锥编》手稿会被“公之于众”,稍微减少人间世的缺陷。

(摩罗编辑) |